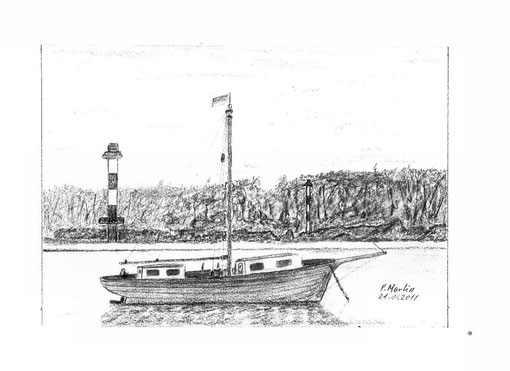

Bruno auf Ankerwache

Erzählung von Ferdinand Martin

1

Ich bin vierunddreißig Jahre alt und am Ende. Es hatte mich so richtig aus der Bahn geworfen, die Geschichte mit meiner Scheidung. Total. Und die Schuld daran, dass es soweit gekommen war, lag einzig und allein bei mir. Aber diese Einsicht half mir jetzt auch nicht weiter. Es ist Freitag Abend, an einem lauwarmen Tag im April 1977 und ich bin soeben in Hamburg angekommen. Ich habe gerade noch zwei Mark in der Tasche, eine kleine schäbige Reisetasche mit ein paar Klamotten und seit zwei Tagen nichts mehr gegessen.

Ich bin mit dem Zug gekommen – natürlich ohne Fahrkarte, die ich mir gar nicht hätte leisten können. Das Katz- und Mausspiel mit den Schaffnern auf der fünfstündigen Fahrt von Frankfurt hier her war ein Kinderspiel für mich gewesen. Schließlich war ich bis vor kurzem ein Vielfahrer in deutschen Eisenbahnen gewesen. Seit 1970 besaß ich ständig eine Jahreskarte der DB und war fast zweihundert Tage im Jahr beruflich mit der Bahn unterwegs. Deshalb kannte ich die Routine den Kontrollen und konnte ihnen geschickt ausweichen. Im Zug kannte ich mich also aus. Bei meinem Aussehen hätte ich als Anhalter an der Autobahn niemals eine Chance gehabt. Da hätte mich keiner mit genommen. Also blieb mir gar keine andere Wahl.

Hamburg war schon immer die Stadt gewesen für die ich mich entscheiden würde, sollte ich Frankfurt einmal verlassen müssen. Und nun war ich hier. Aber was sollte ich hier?

Meine Zukunftsaussichten waren alles andere als rosig. Ich hatte keine Wohnung, keine Möbel und Bekleidung. Keine Arbeit und kein Geld. Ich kannte niemand in dieser Stadt und obendrein wurde ich von der Polizei wegen verschiedener kleiner Eigentumsdelikten die ich in den letzten Wochen verübt hatte, gesucht. Ich war zu einem Penner geworden, der sich gerade mal eben so über Wasser hielt. Alles was ich einmal besessen hatte war versoffen worden und ich stand einfach vor dem nichts. Ich war, wieder einmal von meinen Problemen davon gelaufen.

Nicht das es da keine Menschen gab die mir geholfen hätten - wenn ich es nur zulassen würde. Aber ich habe sie alle vor den Kopf gestoßen und meinen Eltern und Geschwistern keine Möglichkeit gegeben helfend und steuernd in mein Leben einzugreifen.

2

Und so stand ich nun hier in der großen Halle des Altonaer Bahnhofs und wusste nicht wie es jetzt weitergehen sollte. Ich hatte einen Bärenhunger, konnte es aber wegen meines doch sehr herunter gekommenen Aussehens nicht mehr erlauben eine „Mine“ zu legen, das heißt, in ein Lokal zu gehen, sich richtig satt zu essen und dann die Zeche zu prellen. Das hatte ich in letzter Zeit öfter getan. Aber jetzt ging es einfach nicht mehr. Ich sah zu abgerissen und schäbig aus. Meine Jeans und mein Hemd waren sicher seit mindestens drei Wochen nicht mehr gewaschen worden. Und meine Windjacke war auch nicht mehr in dem Zustand der es mir erlaubt hätte mich ohne Verdacht zu erregen in ein Lokal zu setzen und etwas zu bestellen. Und obwohl ich es versucht hatte mich in der Zugtoilette etwas zu waschen und die viel zu langen und verfilzten Haare zu kämmen sah ich trotzdem nicht sehr vertrauenswürdig aus.

Ich verließ die Bahnhofshalle nach rechts in die Ottensener Hauptstraße und wusste eigentlich gar nicht wohin ich ging. Meine Gedanken waren einzig und allein damit beschäftigt einen Weg zu finden um an etwas Essbares zu gelangen. Bei einem entgegen kommenden Passanten schnorrte ich eine Zigarette und zwei Mark, und an einem Obststand klaute ich zwei Äpfel. An denen kaute ich gerade herum, als ich von der linken Seite Musik und das typische Stimmengewirr einer Kneipe hörte. Und irgendwie fühlte ich mich plötzlich dort hin gezogen. „Jochens Kneipe“, so stand es auf dem Schild über dem Eingang, war allem Anschein nach eine dieser Kneipen in denen sich neben Arbeitern und Seeleuten auch die gestrandeten des Lebens trafen. Letztere natürlich nur, wenn sie gerade etwas Geld hatten. Und zu denen gehörte ich ja nun. Und mit vier Mark in der Tasche konnte ich es mir ja leisten auf zwei Bier in die Kneipe zu gehen. Ich hatte ja sonst nichts besseres vor.

Etwa zehn Männer drängten sich um den Tresen und ich fand gerade noch eine Lücke an der Ecke, in die ich mich hineinzwängen konnte.

Der Mann an meiner rechten Seite, ein kleiner untersetzter Kerl in meinem Alter, stritt sich gerade mit seinem Nachbarn darüber wie denn die Hauptstadt von Südafrika heißt.

"Es ist Pretoria und nicht Kapstadt, du Dösbaddel“ sagte er gerade zu seinem Nebenmann, der sich sogleich an mich wandte und um eine Entscheidung in dieser weltbewegenden Frage bat.

"Pretoria.“ beschied ich knapp und wollte gerade ein Bier bestellen, als mir der Rechthabende zuvor kam und die Bedienung anheischte: "He Tresenschlampe, gib meinem Freund hier mal ein Bier auf "meine", aber dalli, der sieht ja schon ganz verdurstet aus!“

Eine Stunde später und sechs weitere Bier auf “seine“, wusste ich dass er Peter heißt, erster Offizier auf einem Seelenverkäufer war. Gerade mal drei Tage war er wieder an Land. Neun Monate lang war er auf See gewesen und nun hatte er drei Monate Urlaub und die Taschen voll Geld. Die letzten drei Tage habe er seine Frau erst einmal ordentlich "durchgebummst“ damit sie wieder wisse wer der Mann im Haus sei. Und jetzt wolle er seinen umgebauten Fischkutter wieder auf Vordermann bringen, damit er nicht immer zu hause rumhängen brauche. Eine Stunde und vier Bier später hatte ich einen Job. Für zehn Mark die Stunde sollte ich ihm beim Bootsbau helfen. Außerdem hatte ich freie Kost und Logis und fünfhundert Mark Vorschuss in der Tasche. Es zahlt sich halt irgendwann immer aus, dass Geografie eines meiner Lieblingsfächer in der Schule war.

3

Am nächsten Morgen, oder besser gesagt Nachmittag, nachdem wir unseren Rausch ausgeschlafen hatten fuhren wir mit dem Bus durch den Elbtunnel auf die andere Seite der Elbe nach Finkenwerder. Dort lernte ich Peters Boot, meinen zukünftigen Arbeitsplatz kennen.

Es entpuppte sich als ein etwa zwölf Meter langes Zeesboot, dessen Umbau zu einem Motorsegler so weit fortgeschritten war, dass man ihn in sechs bis sieben Wochen harter Arbeit fertig stellen konnte. Wie er mir später einmal erzähle, hatte er bei einer seiner seiner beruflichen Besuche. das Boot halb verrottet in einer der hinteren Ecken des Stralsunder Hafens entdeckt und auf geheimnisvollen Wegen aus der DDR geschmuggelt. Im Grunde war das Boot also ein "Republikflüchtling“.

Der Kiel war schon verstärkt worden, damit er später einen Mast tragen konnte Und ein gebrauchter aber gut erhaltener MaK-Diesel samt Welle und Schraube eingebaut. Das Deck war gereinigt und musste nur noch geschliffen und lackiert werden und der Innenausbau war auch schon soweit, dass man die drei Kajüten und den Salon erkennen konnte. Nur die Außenhaut war noch in einem erbärmlichen Zustand und es wartete dort noch eine ziemliche Drecksarbeit auf uns.

Zunächst stellten wir eine Liste der Dinge zusammen die wir für die nächsten Wochen besorgen mussten. Um den mühsamen Transport mit dem Bus zu vermeiden, wollten wir am nächsten Tag alles einkaufen und am darauffolgenden Tag alles mit einem Mietwagen nach Finkenwerder bringen. Peter war sichtlich froh darüber jetzt jemanden mit einem Führerschein zu haben. Seinen war er schon vor Jahren los geworden und er hätte erst einen "Idiotentest" machen müssen um ihn wieder zu bekommen. Der war ihm aber zu aufwendig und seine Leberwerte hätten ohnehin dagegen gesprochen.

Schon allein um diese auf dem derzeitigen Stand zu halten wurden als erstes zehn Kasten Bier und zwei Karton mit je sechs Flaschen Doppelkorn auf die Einkaufsliste gesetzt. Ab diesem Moment war mir klar, dass ein normaler Mietwagen nicht ausreichen würde. Es musste schon ein Kleintransporter sein. Erst danach kamen so nebensächliche Dinge wie Farben, Lacke, Bootsbausperrholz und Werkzeuge auf die Liste. Denn die brauchten wir ja auch für unsere Arbeit.

Als letztes setzte ich noch Lebensmittel für zunächst eine Woche auf die Liste, denn ich wollte hier auf dem Schiff wohnen. Das war mir lieber als zusammen mit Peter und seiner Frau Marion in ihrer Wohnung in Ottensen zu leben. Die Erinnerung an meine eigene Ehe war noch zu stark und der Verlust noch zu schmerzlich. Wenn schon alleine, dann lieber ganz allein auf einer Bootswerft irgendwo im Nirgendwo von Finkenwerder.

4

Die ersten drei Wochen kamen die Arbeiten recht langsam voran. Peter kam jeden Tag erst zwischen elf und zwölf Uhr vormittags am Schiff an und musste sich erst einmal von der halbstündigen Busfahrt erholen. Das tat er indem er sich sechs Flaschen Bier nahm, sich an Deck setzte und lang und breit davon erzählte was er alles mit dem Schiff vor habe wenn es einmal fertig sei. Manchmal kam er auch gar nicht und ließ mir durch den Werftbesitzer ausrichten, ich solle ruhig ohne ihn weitermachen.

Das tat ich dann auch. Ich zwang mich nämlich dazu hier ein mehr oder weniger regelmäßiges Leben zu führen, denn sonst würden wir gar nichts zuwege bringen. Obwohl mir das eigentlich egal sein konnte. Denn je länger die Arbeit dauern würde, um so später würde ich wieder vor dem Nichts stehen.Trotzdem fing ich morgens um 8.00 Uhr an zu arbeiten und mache erst Pause wenn Peter hier eintraf. Erst dann trank ich auch mein erstes Bier am Tage, lasse es aber langsamer angehen als er indem ich nur bei jeder zweiten Flasche mithalte. Sonst hätte das Schiff wohl später eher einer Skulptur eines modernen Künstlers als einem Motorseglers geähnelt.

Nach vier Wochen waren wir aber immerhin so weit, dass der Rumpf vom Muschelbesatz und alter Farbe befreit und geschliffen war. Für das Kalfatern, von dem wir beide keine Ahnung hatten, ließ Peter einen Spezialisten kommen, der mir auch manch guten Tipp für den weiteren Ausbau des Schiffes gab.

Jetzt ging es auch ein wenig schneller voran, zumal Peter jetzt regelmäßiger erscheint. Schließlich hat er nur drei Monate Urlaub und will auch noch mit seinem Schiff zumindest einmal fahren.

Und so kam jetzt, nach etwa acht Wochen der große Tag an dem das Schiff zu Wasser gelassen wurde. Gespannt standen wir am Rand des Hafenbecken und schauten zu wie der Kran das Boot ins Wasser setzte. Zu meinem großen Entsetzen sank es fast augenblicklich auf den Grund. Aus allen Ritzen und Spalten drang die schmutzige Brühe des Hafenwassers in das Schiff.

Wir hatten zwar damit gerechnet, dass durch das jahrelange Trockenliegen des Bootes Wasser eindringen könnte, aber diese Mengen überraschten uns doch.

Nur der Werftbesitzer, der das Boot mit seinem Kran ins Wasser gesetzt hatte zeigte keinerlei Überraschung. Er schmunzelte ob unserer Panik und deutete auf zwei starke elektrische Pumpen die er vorsorglich bereit gelegt hatte.

„Jungs, macht es jetzt einfach wie euer Schiff.“ sagte er lachend. "Geht einen saufen und lasst euch einfach voll laufen. So etwa 48 Stunden sollten reichen damit sich das ausgetrocknete Holz so richtig vollsaugt und aufquillt. Dann könnt ihr mit dem abpumpen anfangen. Damit will ich aber nicht gesagt haben dass ihr 48 Stunden saufen sollt.“

Skeptisch betrachteten wir unser Werk. Und nicht so recht von seiner Prognose überzeugt zogen wir von dannen um seinem Ratschlag zu folgen. Dummerweise hatte ich alle meine Klamotten an Bord gelassen. Die schwammen jetzt sicher in meiner Kajüte herum und ich musste mit meinem dreckigen Arbeitszeug los ziehen.

Voll banger Erwartung kamen wir am Montagmorgen wieder zurück. Die Sorge um das Schiff hatte sogar meinen Boss dazu gebracht einmal um sechs Uhr aufzustehen.

Und so fingen wir um acht Uhr mit dem Pumpen an. Stundenlang beobachteten wir gespannt was nun passierte. Und tatsächlich begann das Schiff gegen Nachmittag langsam aufzuschwimmen. Zwar sickerte noch immer Wasser durch zahlreiche Ritzen und Spalten in das Boot, aber es wurde zusehends weniger.

5

Und nach zwei weiteren Tagen war alles dicht und wir konnten mit dem Aufklaren des Schiffsinneren beginnen. Es wurde auch höchste Zeit, denn am kommenden Sonntag sollte nachmittags mit ablaufendem Hochwasser die Jungfernfahrt – ein zehntägiger Törn nach Helgoland und Sylt beginnen.

Peter, dessen Urlaubsgeld und Ersparnisse langsam zur Neige gingen, hatte sich hierzu etwas besonderes einfallen lassen um wieder Geld in die Kasse zu bekommen.

Währen er sich mit mir eine Kajüte teilte – seine Frau Marion wurde leicht seekrank und fuhr deshalb nicht mit – hatte er die beiden anderen vermietet. Die eine an ein etwa gleichaltriges Ehepaar, das in seiner Nachbarschaft wohnte und schon immer mal eine Seereise machen wollte. Sie zahlten dafür 1800 Mark inklusive Verpflegung, wobei mir erst vierundzwanzig Stunden vor Abfahrt von Peter eröffnet wurde, ich sei für die Dauer der Reise der Smutje, also der Koch. Das konnte ja heiter werden.

Die zweite Kajüte war von Bruno gechartert worden. Es war die größte der drei Kajüten und Bruno zahlte ohne mit den Wimpern zu zucken die von Peter geforderten 3000,- (in Worten: dreitausend) Mark. Und zwar ohne Verpflegung. Er stand auf dem Standpunkt, dass bisschen das ich esse, könne er auch trinken. Er bräuchte nur ein wenig Kaviar, etwas Toastbrot und einen Schluck Champagner sowie seine Freundin Maria. Und das alles würde er schon selbst mitbringen.

6

Am Tag der Abreise verholten wir das Boot gegen zehn Uhr von Finkenwerder nach Övelgönne und machten dort am Anleger im Museumshafen fest. Ein kleiner Supermarkt aus Ottensen lieferte uns die am Tag zuvor gekauften Lebensmittel auch am Sonntag an. Wir verstauten sie an Bord und warteten auf unsere zahlenden Gäste.

Mareike und Horst trafen auch pünktlich ein. Sie waren wie gesagt etwa in unserem Alter und hatten sich dem Anlass gemäß sportlich – leger gekleidet und jeder brachte eine Reisetasche mit an Bord. Nur Bruno, über den Peter kein Wort weiter verloren hatte, ließ auf sich warten. Aber Peter machte sich keine Sorgen. Erstens sei er Unpünktlichkeit von Bruno gewohnt und zweiten sei erst ab 18.00 Uhr mit ablaufendem Wasser zu rechnen und wir würden auch dann erst auslaufen um Treibstoff zu sparen. Nachdem Mareike und Horst ihre Sachen in ihrer Kajüte verstaut hatten, machten wir es uns an Deck gemütlich und warteten auf Bruno.

Und der ließ sich reichlich Zeit. Es war schon weit nach 17 Uhr als er endlich seinen Auftritt hatte. Seine Ankunft wurde regelrecht zelebriert. Ein Taxi Marke Pullman-Mercedes fuhr direkt am Anleger vor und uns vier, die wir an Deck saßen, bot sich ein fast bühnenreifes Schauspiel. Der Fahrgast stieg nicht einfach aus, sondern wartete bis der Fahrer um das Auto herum gelaufen war und ihm die Tür öffnete. Angetan mit einem dunkelblauen Nadelstreifen-Anzug und darüber ein ebenfalls dunkelblauer, auf Taille geschnittener Wollstoffmantel – und das im Hochsommer – kam ein etwa fünfzigjähriger Mann mit angegrauten Schläfen auf das Schiff zu.

Während wir, das heißt Mareike, Horst und ich erstaunt mit offenem Mund das Schauspiel verfolgten, musste sich Peter mit Gewalt ein Lachen verbeißen.

Inzwischen hatte der Fahrer einen Weidenkorb, in dem wir einige Dosen Kaviar und zwei Meterbrote erkennen konnten, aus den Kofferraum geholt. Den er ebenso wie einen 6er Karton Mariacron seinem Fahrgast hinter her trug.

An der Gangway des Schiffes angekommen bedeutete Bruno ihm die Sachen abzustellen, bezahlte ihn und wandte sich Peter zu. Mit den Worten: "Bitte an Bord kommen zu dürfen.“ begrüßte er ihn. Peter, der sein Lachen kaum noch unterdrücken konnte, drehte sich deshalb schnell zu uns herum:

"Darf ich vorstellen. Das ist Bruno, seines Zeichens Zuhälter auf St. Pauli, und seine Freundin Maria.“ wobei er auf den Karton mit den sechs Flaschen Mariacron deutete.

Nun hatte ich mir einen Zuhälter vom Kiez doch etwas anders vorgestellt als diese Figur die da jetzt an Bord kam. Ich dachte zuerst Peter wolle sich hier einen seiner Scherze mit uns erlauben, Aber im laufe des Abends erfuhren wir, dass Bruno tatsächlich ein Lude war. Allerdings war er keiner der üblen und harten wie kriminellen Sorte, die sich das Revier teilten oder streitig machen. Er war zweiundfünfzig und hatte, wie er es selbst sagte, nur ein Pferdchen laufen. Und sie war auch schon fünfundvierzig und seit über zwanzig Jahre mit Bruno liiert. Als ich sie später einmal kennenlernte, stellte sich heraus, dass eigentlich sie der Boss des ganzen war und er von ihr beschützt wurde. Sie lebten in einer kleinen Wohnung in der Nähe der Reeperbahn und wenn sie Kundschaft mit nach hause brachte verschwand Bruno immer im Bad oder ging zu seiner Freundin "Maria", die er in einer kleinen Kneipe im Erdgeschoss des Hauses traf.

Zum gemeinsamen Haushalt steuerte er ebenso die bescheidenen Gewinne von kleinen Hehlereien bei wie auch den Ertrag aus dem sporadischen Verkauf von Haschisch bei. Davon hatte er immer einen kleinen Vorrat in der Wohnung versteckt. Und das Versteck war seit Jahren die Innenseite einer Kaminattrappe im Wohnzimmer. Dieses Versteck war allgemein auf dem Kiez bekannt. Sogar die Beamten des Rauschgiftdezernates kannten es und machte im Abstand von etwa drei Jahren bei Bruno eine Hausdurchsuchung, fanden das Haschisch und Bruno wanderte mit einer Regelmäßigkeit für ein bis eineinhalb Jahre in den Bau.

"Dort habe ich wenigsten für eine Weile Ruhe vor meiner Alten.“ vertraute er mir eines Tages an.

7

Aber das war viel später. Jetzt wollte er erst einmal dass ihm einer der Matrosen sein Gepäck, das heißt den Korb und den Karton an Bord bringen sollte. Aber Peter sagte ihm dass er das gefälligst selbst machen sollte. Schließlich sei das hier keine Luxusyacht.

Leicht ein geschnappt nahm er den Korb und verschwand in seiner Kajüte, um aber fünf Minuten später ohne Mantel aber mit einem Glas in der Hand wieder an Deck zu erscheinen. Aus dem Karton nahm er sich eine Flasche Weinbrand, lies sich im Cockpit, sichtlich mit der Welt zufrieden, nieder und sagte lakonisch zu Peter: "Jetzt kannst Du den Anker lichten lassen.“ Ohne darüber nachzudenken dass das Boot ja am Anleger festgemacht war.

Peter ließ den generalüberholten Schiffsdiesel an und ich machte die Leinen los. Unsere Jungfernreise konnte beginnen. Gemächlich fuhren wir mit dem Strom und mit einer Geschwindigkeit von etwa acht Knoten elbabwärts. Bruno verließ im Laufe des Abends nur einmal seine Platz um sich eine neue Flasche seiner „Freundin Maria“ zu holen.

Gegen 23.00 Uhr stoppten wir wegen der herein brechenden Dunkelheit unsere Fahrt in Höhe der Elbinsel Pagensand und warfen den Anker. Wir anderen, außer Bruno hatten schon während der Fahrt zu Abend gegessen und zogen uns nach einem kleinen Dämmertrunk nach und nach in unsere Kojen zurück. Nur Bruno blieb an Deck sitzen und erklärte dem erstaunten Peter: "Ich übernehme die Ankerwache!“ und ließ sich auch nicht davon überzeugen, dass gar keine Ankerwache notwendig sei.

Es war eine für Norddeutschland ungewöhnlich warme Sommernacht und so ließen wir ihn gewähren. Ich wartete noch ab bis er seine Korb aus der Kajüte geholt hatte. Diesem entnahm er er eine weiße Stoffserviette und breitete sie auf dem kleinen Tisch im Cockpit aus. Dann öffnete er eine Dose Kaviar und eine Piccolo Flasche MM-Sekt, brach sich ein Stück vom Meterbrot und begann sein Abendessen.

Kurz vor Mitternacht legte ich mich dann auch in die Koje nach dem ich noch einmal kurz das Ankertau überprüft hatte. Eingelullt vom leichten Schaukeln des Schiffes und vom plätschern der Wellen an der Bordwand schlief ich auch sofort ein. Aber die Ruhe dauerte nur kurze Zeit.

"...deine Braut ist die See-eeeeh! Und nur ihr kannst du treu sein.......!“ tönte es laut über unseren Köpfen. Bruno hatte seinen Mitternachtsimbiss beendet und versuchte sich mit dem lauten Singen von Seemannsliedern wach zu halten.

"Halt endlich deine verdammte Klappe!“ brüllte Peter aus der Koje neben mir. Aber Bruno war nicht zu bremsen. Erst nach einer halben Stunde wurde es wieder ruhig an Deck. Entweder waren ihm die Lieder ausgegangen oder er war selbst auch eingeschlafen. Uns sollte beides recht sein.

"Alarm! Alarm!“ schallte ein lauter Schrei über die nächtliche Elbe. "Das Schiff hat sich vom Anker losgerissen. Wir treiben ab!“

"Verdammte Scheiße!“ fluchte Peter als wir beide wie von einer Tarantel gestochen aus unseren Kojen sprangen, "man hätte diesen Idioten abtreiben sollen!“

Wir stürzten beide an Deck und im Vorbeilaufen sah ich auf der Schiffsuhr, dass es genau 1.35 Uhr war. Peter rannte sofort zum Ankertau und vergewisserte sich dass alles in Ordnung war und das Boot noch immer am Anker schwierte.

Dann kam er zurück ins Cockpit und wollte von Bruno wissen was eigentlich los sei.

"Es tut mir leid,“ stammelte dieser, "aber ich war kurz eingeschlafen, nur ganz kurz. Und bevor ich einschlief waren die Lichter des AKW Stade vor dem Schiff, und jetzt sind sie hinter uns. Das Schiff hat sich also losgerissen und ist daran vorbei getrieben.“

Peter und ich brauchten fast eine halbe Stunde um ihm zu erklären was tatsächlich geschehen war. In der Zeit als Bruno sanft entschlummert war, und zwar mindestens für eine halbe Stunde, war die Tide gekentert. Das heißt, wir hatten jetzt kein ablaufendes Wasser mehr sondern die Flut hatte eingesetzt und drückte nun das Wasser elbaufwärts. Das Boot hatte sich also nur um den Anker gedreht und zeigte nun mit dem Bug in Richtung Nordsee und die Lichter des AKW Stade, die bisher vor uns lagen, leuchteten nun achter aus. Und Bruno hatte es in seinem Brausebrand noch nicht einmal bemerkt, dass sie jetzt auch auf der anderen Seite des Schiffes leuchteten.

Bruno war richtig geknickt und ließ sich dazu überreden nun auch endlich in die Koje zu kriechen.

Am nächsten Morgen erlebten wir einen sichtlich geschockten Bruno. Selbst zwei weitere Flaschen seiner Freundin Maria konnten ihn bis zum Abend nicht mehr aufheitern. Als wir dann am Abend vor Cuxhaven ankerten und er die ersten kleineren Nordseewellen zu spüren bekam, erklärte er sich für seekrank und ließ sich an Land bringen. Er wollte mit dem Zug zurück nach Hamburg fahren.

"Das Geld kannst du behalten,“ sagte er zu Peter als er von Bord ging, "es war eine schöne Seereise und sie war ihr Geld wert.“

Dabei hatten wir die Elbe noch gar nicht verlassen.

Ferdinand Martin

Ferdinand P. Martin

Zeichnungen

Bilder und

Geschichten

Ferdinand P. Martin

Zeichnungen

Bilder und

Geschichten